Usbekistan – ein Land voller Geheimnisse, das an der legendären Seidenstraße liegt und Reisende mit seiner reichen Geschichte, faszinierenden Kultur und exquisiten Küche verzaubert. Im Winter entfaltet dieses Juwel Zentralasiens einen ganz besonderen Charme: Die historischen Städte wie Samarkand, Buchara und Chiwa erstrahlen in einer ruhigen, fast magischen Atmosphäre. Eine luxuriöse Winterreise nach Usbekistan bietet eine einzigartige Gelegenheit, dieses faszinierende Land abseits der sommerlichen Touristenströme zu entdecken.

Kulturelle Schätze: Eine Zeitreise entlang der Seidenstraße

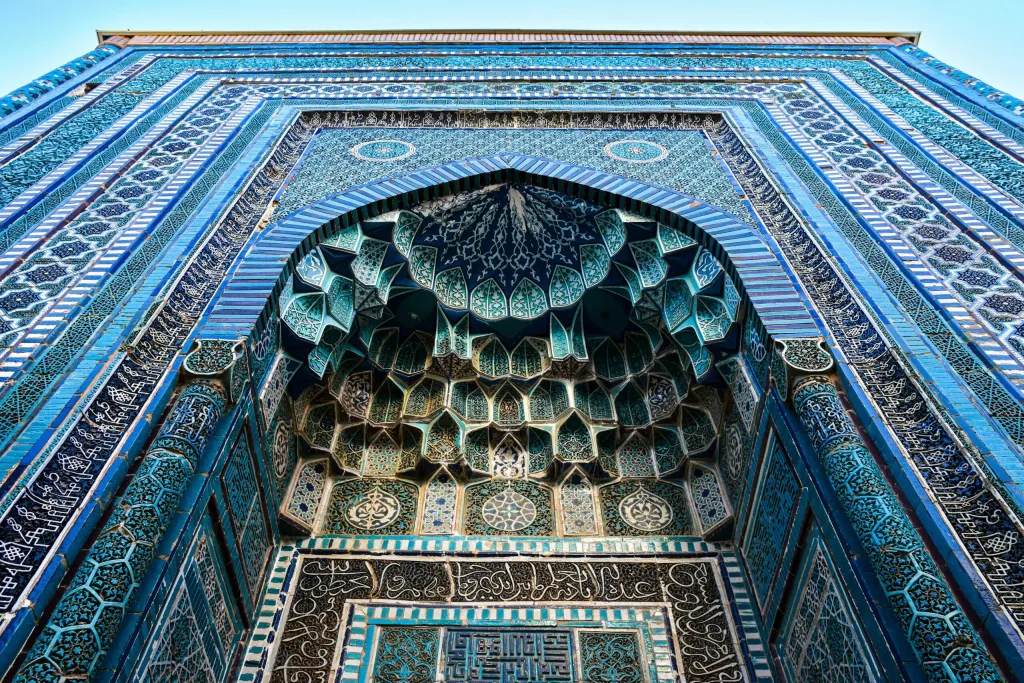

Die kulturelle Vielfalt Usbekistans spiegelt sich in seinen prächtigen Monumenten wider. Samarkand, die wohl bekannteste Stadt des Landes, beeindruckt mit dem Registan, einem Ensemble von drei majestätischen Medresen, die mit kunstvollen Mosaiken und blauen Kuppeln geschmückt sind. Im Winter, bedeckt von leichtem Schnee, wirken die Bauwerke fast wie verzaubert.

Buchara, die „heilige Stadt“, besticht durch ihre Moscheen, Minarette und Karawansereien, die das reiche Erbe der Seidenstraße lebendig halten. Besondere Highlights sind die Kalon-Moschee und die Ark-Zitadelle, deren Schönheit in der klaren Winterluft noch eindrucksvoller erscheint. Chiwa, eine perfekt erhaltene Wüstenstadt, versetzt Besucher mit ihren lehmfarbenen Mauern und der märchenhaften Altstadt Itchan-Kala in eine andere Zeit.

Usbekistans Winterküche: Ein Fest für die Sinne

Die usbekische Küche ist ein wahres Paradies für Feinschmecker, und der Winter bringt besondere Köstlichkeiten auf den Tisch. Probieren Sie „Plov“, das Nationalgericht des Landes, eine herzhafte Mischung aus Reis, Lammfleisch, Karotten und Gewürzen. Im Winter wird Plov oft mit getrockneten Früchten und Nüssen verfeinert, was ihm eine süßliche Note verleiht.

Erwärmen Sie sich mit „Lagman“, einer aromatischen Nudelsuppe, oder „Shurpa“, einem deftigen Eintopf mit Fleisch und Gemüse. Begleitet wird das Mahl von frisch gebackenem Fladenbrot und Tee, der oft in prachtvoll verzierten Teehäusern serviert wird – ein Erlebnis, das tief in der Kultur des Landes verwurzelt ist.

Aktivitäten und Erlebnisse im Winter

Eine Winterreise nach Usbekistan bedeutet nicht nur Sightseeing, sondern auch besondere Erlebnisse. In der Umgebung von Tashkent, der modernen Hauptstadt des Landes, laden die schneebedeckten Berge zu Winterwanderungen oder Skitouren ein. Im Chimgan-Gebirge können Abenteurer eine Fahrt mit einer traditionellen Pferdeschlitten unternehmen und dabei die verschneite Landschaft genießen.

In den Städten haben Besucher die Gelegenheit, sich in den bunten Basaren wie dem Siab-Basar in Samarkand oder dem Chor-Su-Basar in Tashkent von lokalen Handwerkskunst inspirieren zu lassen. Hier finden sich kostbare Seidenstoffe, handgeknüpfte Teppiche und filigran gearbeitete Keramiken – ideale Souvenirs, die an die Reise erinnern.

Luxuriöse Unterkünfte: Paläste für moderne Reisende

Luxusreisende können in Usbekistan auf exklusive Unterkünfte zählen, die Tradition und modernen Komfort miteinander vereinen. Vom opulenten Boutique-Hotel in einer restaurierten Karawanserei bis hin zu modernen Fünf-Sterne-Resorts in den Städten: Hier wird jeder Wunsch erfüllt. Viele Hotels bieten Spa-Behandlungen und traditionelle Hammams an – perfekt, um sich nach einem Tag voller Entdeckungen zu entspannen.

Warum Usbekistan im Winter besuchen?

Die kühle Jahreszeit bietet ideale Bedingungen, um die kulturellen Highlights ohne Hektik zu genießen. Die klare Winterluft verleiht den historischen Stätten eine besondere Atmosphäre, und die Herzlichkeit der usbekischen Gastgeber macht jede Begegnung unvergesslich. Mit einer Kombination aus kulturellen Höhepunkten, kulinarischen Genüssen und luxuriösem Komfort ist eine Winterreise nach Usbekistan ein Erlebnis, das die Sinne verzaubert und das Herz wärmt. Usbekistan wartet darauf, entdeckt zu werden – und vielleicht wird es Ihr persönliches Wintermärchen.